Semi

Chi non ha mai collezionato qualcosa, almeno una volta nella vita? Parlo di roba stramba come “Robot giocattolo degli anni 50 o “statuine del presepe”, quelle passioni un po’ insensate che ci pigliano e ci mollano a caso nella vita. Francobolli che non sapevamo neanche da dove arrivassero, tappi di sughero con le date scritte a penna, le bustine dello zucchero rubate nei bar durante le gite, le carte, le pietre, le figurine. Io, per dire, ho avuto un periodo in cui collezionavo acquasantiere. Lo so. Ne ho 7, non posso ancora parlare di collezione, ma ho dovuto placare l’ urgenza di trasformare le mie stanze in una chiesa votiva per questioni di spazio. Con le tazze è andata uguale. Ma ancora oggi, se mi trovo davanti a un banco di oggetti vecchi o in un negozio di stoviglie io sento ancora prudermi le mani come allora.

Collezionare può sembrare un gioco, e magari lo è, ma anche un modo per trattenere qualcosa che sfugge: il tempo, i dettagli, l’ordine.

Le Wunderkammer, per dire, erano proprio questo: stanze piene zeppe di meraviglie. Le chiamavano anche “Gabinetti delle curiosità”, nomi un po’ altisonanti per dei veri e propri accumuli da collezionisti seriali del Rinascimento e del Seicento (soprattutto nelle corti, dove tempo e soldi non mancavano). Ci trovavi di tutto: fossili, animali impagliati, denti di narvalo, globi, conchiglie, crocifissi grandi come un’unghia e qualsiasi altra cosa potesse farti dire “Wow, ma davvero?”.

Lo scopo era duplice, anzi triplice: stupire gli ospiti, saziare la propria fame di mondo e, non dimentichiamolo, far vedere che tu, sì, eri uno che sapeva. Uno che aveva visto, raccolto, capito.

“Guarda quanta bellezza. Guarda quanto so. Guarda cosa ho trovato nel mondo.”

Poi è arrivato l’Illuminismo con i suoi bei metodi, le etichette, l’ordine alfabetico.

Le Wunderkammer si sono trasformate in musei, con tanto di vetri antiriflesso e didascalie font 12.

Ma quella spinta lì a raccogliere per capire, per stupire, per costruirsi una mappa della propria testa,

quella è rimasta. Solo che adesso si è trasferita negli studi degli artisti, negli archivi personali, nei progetti più strambi e affascinanti. E in fondo anche nelle case di noi comuni maniaci del dettaglio.

Un esempio di ciò che intendo è: Magnificent Obsessions: The Artist as Collector, alla Barbican di Londra (2015). Una mostra temporanea, ma densa, dove si potevano sbirciare le collezioni private di artisti contemporanei. Quelle cose che normalmente stanno in casa, nascoste, collezionate come ricerca di immagini o manufatti per un lavoro, archiviati con amore o abbandonate in una scatola. Mi è capitato in mano il catalogo ed era come vedere il backstage dell’ispirazione, un po’ disordinato, molto umano.

Alessandro Michele, con Gucci Garden Archetypes (Firenze, 2021): una giostra barocca piena di plastica, colori, musica, insetti, bambole, luci, un paesaggio immersivo dove ci si poteva perdere dentro le sue fissazioni visive. Un parco giochi delle emozioni, come l’ha chiamato lui. E aveva ragione.

Anche Wes Anderson e Juman Malouf, con Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori alla Fondazione Prada (2020), hanno giocato alla stessa maniera. Hanno messo insieme oggetti presi da musei viennesi che hanno ispirato il mondo visivo dei suoi film. Il bello era proprio quello: camminare tra le sale e avere la sensazione di aprire un cassetto pieno di pensieri. Pieni di dettagli, stranezze, meraviglia, percorrere il flusso creativo che produce un opera.

Ecco, ogni volta che vedo mostre così, mi viene voglia di possedere tutto: mettere in fila le mie manie,

i miei oggetti superstiti, creare librerie colme di ammenicoli, cose che non ho mai avuto il coraggio di buttare e trasformare tutto in una piccola mostra personale. Un museo della mia confusione sentimentale. Non lo farò, e non fatelo nanche voi a meno che non abitiate a villa Borghese!

Quando ho scoperto Jonas Frei, ho sentito quella stessa scintilla che scatta davanti a una collezione fatta con amore. Architetto del paesaggio, svizzero, con base a Zurigo, Frei si muove tra libri, fotografie, film, illustrazioni, ma soprattutto osserva i semi. Li raccoglie, li studia, li disegna, li racconta. Ogni forma, ogni colore, ogni dettaglio diventa un pezzo di narrazione. Cose minuscole e perfette che di solito ignoriamo,

ma che nei suoi progetti prendono voce, sono protagonisti

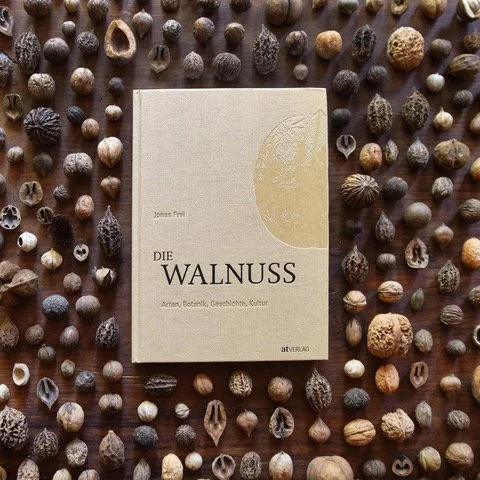

Ha pubblicato libri bellissimi: uno interamente dedicato alle noci e alla vasta famiglia delle Juglandaceae (tutte le varianti, tutte le sfumature) che si intitola The Walnut, un altro sulle piante selvatiche che crescono nelle città, City Wild Plants, quelle che spuntano tra i binari, nei marciapiedi, nei luoghi dimenticati.

Se vi ricordate, ne avevamo già parlato in un numero di Polline dedicato al giardino in movimento.

Il suo lavoro sta a metà tra la scienza e la poesia: rigore botanico, estetica ipnotica, attenzione meticolosa. Una collezione viva che mi ha fatto pensare subito a un’altra cosa: le Biblioteche dei semi.

Sì, esiste davvero. La più famosa in assoluto è la Svalbard Global Seed Vault, costruita nel permafrost norvegese, su un’isola che sembra uscita da un film apocalittico. Custodisce i semi del mondo intero: un backup globale pensato per proteggere la biodiversità in caso di catastrofi, guerre, collassi climatici e tutti quei simpatici scenari da fine dei tempi. Non a caso la chiamano il “Vault del Giorno del Giudizio”.

Ce ne sono molte di biblioteche dei semi anche a uso pubblico, al posto dei libri puoi prendere in prestito semi. Li porti a casa, li pianti, li curi, e quando la pianta produce nuovi semi, ne restituisci una parte. Come un cerchio. È un’idea bellissima: coltivare non solo piante, ma gesti, memoria e comunità. Dentro ci sono anche schede, incontri, laboratori. È un modo per tornare a toccare la terra senza doversi per forza comprare il trattore. È anche un modo per sentirsi parte di qualcosa. Di una cura più grande.

Semini, aspetti, raccogli.

Quando ho saputo del bombardamento della Biblioteca dei semi a Gaza, sono rimasta attonita. L’occupazione e la colonizzazione dei territori palestinesi non sono nuove: non si tratta solo di spostare persone, ma anche di impoverire la terra, depredare risorse naturali, sradicare ulivi che sono radici della cultura palestinese.

Nel Podcast Scanner del 17 ottobre, la giornalista Sara Manisera racconta che distruggendo la banca dei semi e gli ulivi, si rende visibile l’economia del genocidio. Ogni forma di vita, umana o non umana, che appartenga all’indigeno diventa un “nemico”: una risorsa da togliere, una memoria da cancellare. La resistenza palestinese è anche ecologica: preservare la terra è parte del loro conflitto. Il 31 luglio 2025, l’esercito israeliano ha attaccato l’unità di moltiplicazione dei semi di Hebron, distruggendo tutto: semi antichi, varietà tradizionali, macchinari agricoli, attrezzature. Un attacco simbolico potentissimo: colpire la possibilità stessa di rigenerare la vita.

Non è una novità solo in Palestina. In Iraq, nel 2023, la banca nazionale dei semi di Abu Ghraib, una collezione genetica unica, venne bombardata e saccheggiata. Molte varietà che si erano adattate al caldo estremo e alla siccità sono andate perdute. Poco dopo, venne emanata la legge 81, sottoscritta dagli Stati Uniti, che impediva agli agricoltori iracheni di riprodurre i propri semi, aprendo di fatto il mercato alle multinazionali. A guidare il piano di “ricostruzione agricola iracheno” fu messo un nome americano:

Dan Amstutz, ex dirigente di Cargill ovvero la più grande esportatrice di cereali al mondo.

La distruzione dei semi palestinesi non è un episodio isolato: è parte di un disegno più vasto che tocca economia globale, estrazione e la separazione delle persone dalla propria terra, un progetto di cancellazione, non solo di spazio, ma della libertà.

Tornando a Frei: il suo lavoro somiglia a quello dei giardinieri silenziosi, quelli che seminano senza fare rumore, ma sanno dove mettere le mani. Colleziona semi come fossero parole di un linguaggio antico.

I suoi libri sembrano erbari, ma sono anche archivi emotivi. Raccontano storie invisibili, varietà dimenticate, dettagli che ci fanno rallentare lo sguardo.

E come i semi, anche il suo lavoro ha una calma apparente: piccolo, discreto, ma capace di spalancare mondi. Basta solo un po’ di tempo. E il terreno giusto.

Sono immensamente felice perchè ho potuto fargli qualche domanda per voi!

INTERVISTA A JONAS FREI

〰️

INTERVISTA A JONAS FREI 〰️

Ciao Jonas,

Benvenuto a TALEA.

Grazie per essere venuto a passeggio nel bosco con noi.

Vi lascio il testo in inglese originale.

1) Per chi ancora non ti conosce, ti va di raccontarci chi sei e qual è il tuo percorso?

Con una formazione in architettura del paesaggio ed ecologia, unisco l’espressione artistica a un’attenzione profonda per la natura e i suoi abitanti. Il mio lavoro esplora temi ecologici, mettendo in luce la botanica, l

a biologia e la biodiversità, con l’intento di proporre contenuti che stimolino la riflessione e la curiosità. Lavoro con la fotografia, l’illustrazione, scrivo libri, realizzo film e progetti di paesaggio, e attualmente mi sto concentrando sulle piante e sui semi come fasi di transizione della vita botanica.

With training in landscape architecture and ecology, I blend artistic expression with a focus on nature and its inhabitants. My work explores ecological themes, highlighting botany, biology, and biodiversity, and aims to present thought-provoking content that sparks curiosity. I work with photography, illustration, write books, produced films and landscape projects, and am currently concentrating on plants and seeds as transitional stages of botanical life.

2) A un primo sguardo, chi visita i tuoi profili Instagram o sfoglia i tuoi libri si trova di fronte a delle vere e proprie collezioni, quasi delle biblioteche di semi. Come nasce la tua passione per il collezionismo e cosa rappresenta per te?

Tutto è iniziato con il mio interesse per la botanica. Ho scoperto quanto siano straordinarie le strategie di dispersione dei semi e ho iniziato a notare l’enorme potenziale estetico che i semi racchiudono.

Una collezione mi permette di confrontare e distinguere meglio le specie vegetali proprio attraverso i loro semi. In questo modo mi sono sentito sempre più affascinato da questa “generazione intermedia” delle piante. Ogni seme ha il potenziale per diventare una nuova pianta: è, di fatto, una capsula di vita.

It all started with my interest in botany, I realized how incredible seed dispersal strategies are and started to notice the immense aesthetical potential of seeds. A collection makes me able to compare and better distinguish plant species by their seeds. This way I got increasingly fascinated by this ‘intermediate generation’ of plants. Every seed has the potential to grow into a new plant; it is in fact a capsule of life.

3) Cosa ti ha spinto a concentrarti sul seme come oggetto di studio e di espressione visiva?

È nato prima l’interesse scientifico o quello estetico?

Per me è sempre la combinazione delle due cose a rendere un tema davvero interessante. Sono spinto dal desiderio di comprendere il contesto scientifico dei fenomeni naturali e di trovare modi per mostrare la diversità della natura. Il processo di comprensione è sempre anche una ricerca estetica.

For me it’s always the combination of the two that makes topics so interesting. I am driven to understand the scientific background of natural phenomena and find ways to showcase natural diversity. But the process to understand is always aesthetical research, too.

4) Nel tuo lavoro dai grande attenzione alla forma, ai colori e alla struttura dei semi.

Quanto l’estetica guida le tue scelte rispetto alla funzione botanica o alla rarità delle specie?

Nella maggior parte dei casi è un genere specifico, una famiglia botanica o un particolare meccanismo di dispersione a catturare la mia attenzione. Da lì inizio sempre a scoprire la diversità: può trattarsi di specie strettamente imparentate oppure di piante con frutti simili, ma appartenenti a famiglie botaniche diverse. A volte è un luogo specifico, come un prato, a incuriosirmi; in questi ambienti molte piante sviluppano strategie individuali di dispersione dei semi, pur vivendo nello stesso habitat. Allo stesso tempo, durante le mie esplorazioni nel paesaggio, mi capita di imbattermi in semi o baccelli dalle forme straordinarie ed è proprio questo che continua a ispirarmi verso nuove direzioni.

In most cases it’s a specific genus, a plant family or a specific mechanism of distribution that catches my eye. But in all cases, from there I start discovering the diversity; these might be closely related species or those that have similar fruits but come from a different plant family. Or it’s a specific place – like a meadow; here many plants have individual strategies of distribution by seed, although they live in the same environment. At the same time of course whilst wandering in landscapes I come across specific seeds or seedpods with incredible shapes – this always inspires me to go into new directions.

5) Come riesci a bilanciare l’aspetto artistico e fotografico con il rigore scientifico e botanico?

Faccio del mio meglio per essere il più preciso possibile e offrire sempre un contesto botanico al mio lavoro. Nella maggior parte dei casi è un tema scientifico a guidare l’idea alla base di una nuova fotografia. Ma dipende anche dal tipo di progetto: per i miei libri, una ricerca approfondita e un lavoro scientifico molto dettagliato sono fondamentali. In altri casi, invece, mentre fotografo i semi, mi imbatto in composizioni spontanee e artistiche, che forse non raccontano qualcosa di rilevante per gli studi botanici – se non, magari, nel mostrare la diversità tra le specie.

I give my best to be as accurate as possible and to always give botanical background to my work. It’s in most cases a scientific topic that has the lead in the idea of creating new photographs. But it also depends on the work – for my books an intensive research and very detailed scientific work is essential. Whilst in some cases while photographing seeds, I just stumble across artful arrangements, that might not tell a story that is valuable for botanic studies – maybe except for showcasing species diversity.

6) Collabori con botanici, scienziati o istituzioni come banche del seme?

Sì, in alcuni casi lo faccio, soprattutto per i miei libri, in cui ho bisogno di fotografie di semi molto specifici o di consultare campioni d’erbario per raccontare la storia di determinate specie vegetali. Per questo motivo ho visitato molti orti botanici, istituzioni scientifiche e banche dei semi. Per i miei lavori più artistici, invece, utilizzo principalmente la mia collezione personale.

I do, in some cases, especially for my books where I need photographs of very specific seeds or go through herbarium sheets to tell the story of specific plant species. Therefore, I visited many botanic gardens, institutions and seedbanks. For my more artistic work I am mostly working with my own collection

7) Qual è stato, finora, il progetto più impegnativo dal punto di vista logistico?

Penso a esperienze come reperire semi rari, fotografarli in condizioni particolari, conservarli o documentarli nel tempo.

Per i miei libri, naturalmente, ho viaggiato molto per trovare specifici alberi di noce o cespugli di nocciolo – soprattutto per visitarli nei giardini botanici, dove spesso ho collaborato direttamente con le istituzioni. Per gli altri progetti, invece, mi affido spesso a ciò che trovo lungo il cammino: a volte basta una breve escursione vicino casa per imbattersi in baccelli interessanti.

For my books, of course I travelled quite a lot to find specific walnut trees or hazelnut shrubs – mostly to visit them in botanic gardens where I often worked together with the institutions. For my other projects I often take what I find – sometimes you can find interesting seedpods on a short hike from home.

8) Nel libro The Walnut esplori in profondità una specifica famiglia botanica.

Cosa ti ha affascinato di più nel lavorare su questa monografia?

Spesso è proprio il momento in cui realizzo quanto ci sia ancora da scoprire in argomenti che tutti, in fondo, conosciamo, ma solo in modo superficiale. Ci sono circa 60 specie nella famiglia botanica delle noci (Juglandaceae). Molte sono commestibili, e nei parchi europei si può trovare una discreta varietà, ma semplicemente non la notiamo, perché non abbiamo allenato lo sguardo per riconoscerla. Ho fatto questa ricerca proprio per rendere più facile, anche ad altri, avvicinarsi a questo tema.

Often it is the moment when I realize how much more there is to discover in topics that we might all know, but only superficially. There are about 60 species in the plant family of walnuts (Juglandaceae). Many are edible, and quite some diversity can be found in European parks – but we just don’t notice because we never trained our eyes to see it. I did this research to make it possible for others to get into this topic easier.

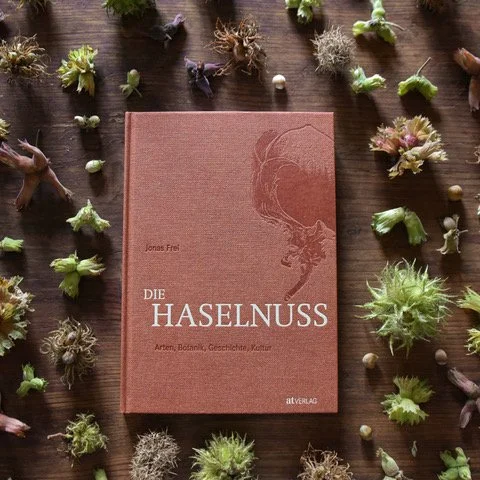

9) Hai già in mente un’altra “famiglia” o tema da approfondire in futuro?

Sì! Infatti, dopo aver terminato il libro sulle noci, ho scritto una monografia sulla nocciola – e ora sto lavorando a una monografia simile sulla mandorla. Mi sono appassionato sempre di più alla ricerca sulla cultura delle noci e sulla loro storia naturale. Ognuna di queste varietà è così comune, eppure c’è ancora tantissimo da scoprire!

Yes! In fact, after finishing the walnut book, I wrote a monograph on the hazelnut – and now I am working on a similar monograph on the almonds. I got more and more into the research of nut culture and natural history. Every of these nuts is so common and yet there is so much more to discover!

10) Molti dei tuoi progetti toccano anche il tema della biodiversità urbana.

In che modo i semi e le piante spontanee possono cambiare il nostro sguardo sulla città?

Penso che osservare da vicino le piante negli ambienti urbani ci faccia percepire l’enorme resilienza della natura. Versiamo migliaia di tonnellate di cemento o asfalto proprio per impedire che le piante crescano dove vogliamo camminare, andare in bicicletta o guidare le auto. Eppure, le piante trovano sempre un modo per crescere anche nelle fessure più sottili. Allo stesso tempo, cerco di aprire gli occhi delle persone sulla biodiversità che ci circonda da vicino. Non serve andare lontano per essere nella natura: basta uscire di casa e guardare con attenzione le piccole piante e creature che ovunque aspettano solo di essere scoperte.

I think having a close look on plants in urban environments makes us feel this enormous resilience of nature. We pour thousands of tons of cement or asphalt just to ensure no plants grow where we want to walk, ride bicycles or drive our cars. Yet, plants always find a way to grow in the thinnest fissures. At the same time I try to open the eyes for biodiversity that is very close to most people. You don’t have to travel far to be in nature. Step out your door and open the eyes for the tiny plants and creatures that are everywhere to discover.

11) Cambiamenti climatici, urbanizzazione e perdita di habitat stanno mettendo a rischio la diversità vegetale. Quali pericoli vedi oggi per i semi e le specie botaniche, e come il tuo lavoro cerca di rispondere o sensibilizzare su questi temi?

Penso che una parte del motivo per cui ci troviamo ad affrontare questi problemi sia il fatto che, come società, ci stiamo allontanando sempre di più dalla natura. Spero di contribuire a sensibilizzare su temi ecologici e sulla diversità biologica. Se più persone riuscissero a vedere questa incredibile varietà, sempre più minacciata, forse saremmo più pronti a investire davvero per proteggerla.

I think part of the reason why we are facing these problems, is because we as a society are thrifting away from nature. I hope to raise awareness on ecological topics and biological diversity. If more people see this incredible variety which is more and more threated, we are hopefully ready to invest more in save it.

12) Hai un seme “preferito”? Non solo per la bellezza, ma magari per il suo valore personale, simbolico, botanico o culturale?

No, è proprio la diversità a rendere i semi, e tutto ciò che appartiene alla natura, così incredibilmente affascinante per me.

I don’t – it’s the diversity that makes seeds and everything in nature so incredibly interesting for me.

13) Prima di salutarti, vuoi consigliarci una lettura, un artista, uno scrittore o una figura che ispira il tuo immaginario e il tuo processo creativo?

Karl Blossfeldt, per ovvie ragioni. Il suo lavoro fotografico è straordinario e fonte di ispirazione;

non ha perso attualità, nemmeno dopo più di cent’anni. Una volta scrisse, nella prefazione al suo libro Wundergarten der Natur, che raccoglie le sue fotografie di piante:

«I miei studi sulle piante hanno lo scopo di aiutarci a ristabilire il nostro legame con la natura. Dovrebbero risvegliare il nostro senso della natura, attirare l’attenzione sulla ricchezza delle forme che essa offre e incoraggiarci ad osservare direttamente la flora che ci è vicina».

(tradotto dal tedesco all’inglese…all’italiano)

Karl Blossfeldt, for obvious reasons. His photographic work is stunning and inspiring; it has not lost any actuality within over hundred years. He once wrote in the preface his book ‘Wundergarten der Natur’ which shows his plant photography, “My plant studies are intended to help restore our connection with nature. They should reawaken our sense of nature, draw attention to the rich variety of forms found in nature, and encourage us to observe our native flora ourselves”. (translated from German to English).

Grazie infinite a Jonas Frei per averci accompagnato nel bosco, e averci mostrato dove tutto ha inizio.

Se volete invece approfondire, lo trovate qui:

instagram Jonas Frei

e il suo sito dove potrete comprare i suoi libri.

“Come la semente

anche la mia anima ha bisogno

del dissodamento nascosto

di questa stagione.”

©JonasFrei

©JonasFrei

©JonasFrei

©JonasFrei

©JonasFrei

©JonasFrei

©JonasFrei